No.4 目録のおはなしその2 目録の「カタチ」(「目録の小部屋」2006年4月)

「まず、大事なことは、目録は生きていなければならない、ということである。生きているだけでなくて、美しくなくてはかなわない、ということである。」 『ホルムヘッドの謎』(林望)より

前々回は図書館目録(以下、目録)とは何か?というお話をしましたが、今回は目録のさまざまな「カタチ」についてお話ししたいと思います。

まず、カタチの元をなす材質という点からみると、世界最古の目録といわれるバビロニア・ニップール遺跡の粘土板に始まり、アレクサンドリア図書館の蔵書目録『ピナケス』(Pinakes)のパピルス、古代中国の絹布や中世ヨーロッパの羊皮紙、そして、紙と、実にさまざまな材料が目録に使われてきました。現在では磁気テープやCD-ROMを経て、コンピュータのハード・ディスクが、もっともポピュラーな目録の材質といえるでしょう。

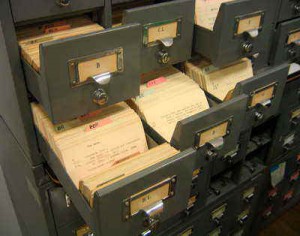

次に形態を考えると、目録といえば、いわゆる本のカタチをした冊子体目録(Book Catalog)が長い間主流でした。しかし、19世紀後半にデューイ(Melvil Dewey)らによってカード目録(Card Catalog)が本格的に整備されると、それが徐々に目録の中心になっていきました。そのほかにも、巻子本(Scroll)やシーフ目録(Sheaf Catalog)などもあります。そして現在では、コンピュータ目録(Computer Catalog)が一般的です。

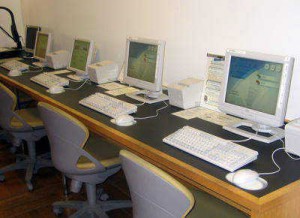

また、機能という面で分類すると、主に職員が使う事務用目録(Official Catalog)と、主に利用者が利用する閲覧用目録(Public Catalog)に分けられます。事務用目録には、実際の書架と同じように配列された書架目録(Shelf List)などがあり、閲覧用目録には書名目録(Title Catalog)、著者目録(Author Catalog)、分類目録(Classified Catalog)などの各目録や、それらを組み合わせた辞書体目録(Dictionary Catalog)などがあります。現在は、データ・ベースの情報を、事務用と閲覧用で必要に応じて使い分ける形式が一般的ですが、特にオンラインの閲覧用目録をOPAC(オーパック:Online Public Access Catalog)、さらに、インターネットで公開されているOPACをWeb-OPAC(ウェブ・オーパック)と呼んだりします。

範囲による分け方もできます。単館の蔵書目録(Library Catalog)に対して、複数館を検索対象にした目録は総合目録(Union Catalog)といわれ、やはり、冊子体、カード形式と発展してきました。そして総合目録も、現在はやはりコンピュータを使い、事前に各図書館のデータを集めておいて検索する集中型検索(All in one search)と、インターネットなどを通じ、各図書館の最新情報をその都度検索する横断型検索(Cross-over search)が並存している状況です。

このように、目録にはさまざまなカタチがあります。現在は、どのカタチもすべてコンピュータが中心ですが、その時代の技術を最大限に生かして進化してきた目録は、今後もそのカタチを変えていくでしょう。

ただ、変わらないこともあります。

冒頭の“リンボウ先生”がいう「美しい目録」とは、実はカタチのことではなく、資料の情報が正確に解釈され、それが整然と記述された目録のことです。利用者が求める資料を、より早く、より正確に探しだすという目録の最も大切な役目だけは、いつまでも変らず、カタチの中に生き続けていくのです。(t)

| 参考文献 | 請求記号 | 資料コード |

|---|---|---|

| 『図書館の興亡』 マシュー・バトルズ 2001.11 |

/010.2/B27/ | 1108239110 |

| 『目録の歴史』 澁川雅俊 1985.10 |

/010.8/To72/9 | 1104953565 |

| 『分類と目録』 鮎澤修 1995.10 |

/014/A/ | 1100001351 |

- ●アレクサンドリア図書館

- 紀元前3世紀頃、エジプトのアレクサンドリアに建設された古代最大の図書館といわれ、一説には90万巻の蔵書があったとされます。

-

参考:

『アレクサンドリア図書館の謎』 ルチャーノ・カンフォラ 1999.6 請求記号:010.24/C15 資料コード:1101947032

『古代アレクサンドリア図書館』 モスタファ・エル=アバディ 1991.1 請求記号:010/E 資料コード:1100000205ほか

- ●ハード・ディスク

- パーソナル・コンピュータやサーバに使われている記憶装置で、磁性体を塗った金属の円盤(プラッタ)の上に磁気ヘッドで情報を書き込んでいきます。円盤の材質は、アルミニウムもしくはガラス。

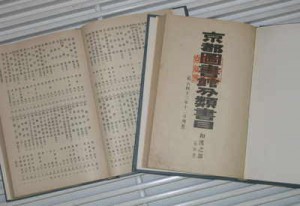

- ●冊子体目録(Book Catalog)

- 当館でもカード目録の以前は、冊子体目録を作成していました。

- 『京都図書館分類書目 和漢之部』 明治43 請求記号:029.2/Ky6 資料コード:1103550

←戻る

←戻る

- ●デューイ(Melvil Dewey)

- デューイはそのほかにも、「デューイ十進分類法」(Dewy Decimal Classification : DC,DDC)の考案者としても知られています。

→「目録の小部屋」第1回参照

- ●巻子本(Scroll)

- いわゆる「巻物」(まきもの)です。読み終わったあとに巻き戻す手間がかかり、途中の部分が簡単に見られないなどの欠点があり、その後、冊子体や折本(おりぼん)にとって代わられました。

- ●シーフ目録(Sheaf Catalog)

- 加除式目録や集葉目録と訳され、目録カードをルーズリーフ式のバインダーに綴じたものをいいます。そのため、ルーズリーフ式目録(Loose-Leaf Catalog)ともいわれます。

- ●Web-OPAC

- 当館でもWeb-OPACを公開しています。

府立図書館・総合資料館の蔵書検索

https://www.library.pref.kyoto.jp/contents/opw/OPW/OPWSRCH1.CSP?DB=LIB&MODE=1&FLG=RESET

- ●総合目録(Union Catalog)

- たとえば、京都府内の図書館の総合目録が「京都府図書館総合目録ネットワーク」(https://www.library.pref.kyoto.jp/contents/opw/LBN/LBNHPSRC.CSP)です。

この総合目録は、事前にデータを提供してもらっている図書館と、随時、その図書館のWeb-OPACを検索する館があり、集中型と横断型の折衷型になっています。「京都府図書館総合目録ネットワーク」の検索

https://www.library.pref.kyoto.jp/contents/opw/LBN/LBNHPSRC.CSP